「大会で勝ちたいけど、今の環境って何が強いの?」って悩んでません?ワンピースカードゲームの環境は本当に変化が早くて、先週まで最強だったデッキが今週には対策されまくって苦しい…なんてこと、よくありますよね。筆者も最初は環境の変化についていけず、何度も構築を組み直した経験があります。でも安心してください。この記事では現在の主要リーダー勢力図から具体的な対策カード、そして週末の大会で結果を出すための実践プランまで、環境を読み解くために必要な情報をすべてまとめました。メタゲームを理解して適切なデッキ選択ができれば、勝率は確実に上がります。さあ、一緒に今の環境を攻略していきましょう!

いまのワンピースカードゲーム環境はこう動く:主要リーダー勢力図・注目アーキタイプ・直近の制限改定で何が変わった?

現在のワンピースカードゲーム環境、正直言ってかなり複雑なんですよ。一つのデッキが圧倒的に強いっていう状況じゃなくて、複数のアーキタイプがせめぎ合ってる感じなんです。まずは今環境で結果を出してる主要リーダーを見ていきましょう。

環境トップティアのリーダーたち

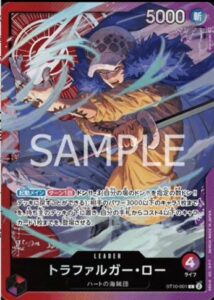

大会結果を見ると、赤紫ロー、黄カタクリ、青黒サカズキあたりが安定してトップ8に入ってきてますね。特に赤紫ローは《サボ》や《うるティ》といった強力な除去と、ライフ調整のしやすさで環境の中心にいる印象です。周囲のプレイヤーからも「ローだけは対策必須」って声をよく聞きます。

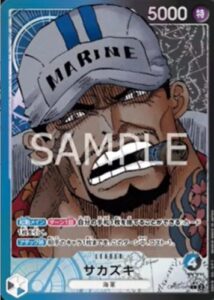

黄カタクリは《シャーロット・リンリン》での盤面制圧力がえげつないんですよね。一度展開されると返すのがめちゃくちゃ大変で、筆者も何度か泣かされました…。青黒サカズキは安定感が魅力で、どんな相手にも一定以上戦えるバランス型として人気です。

注目の新興アーキタイプ

最近面白いのが緑黄ヤマトの台頭です。従来の緑単ヤマトと違って、黄色を混色することで《イゾウ》や《マルコ》といった優秀なサポートカードにアクセスできるようになったんですよ。メタゲームの隙を突いて結果を出してる印象ですね。

あと、赤単ゾロも侮れません。アグロ戦略で序盤から攻め立てて、相手にゆっくり展開する時間を与えないスタイル。コントロールデッキが増えてる環境では刺さりやすいんです。実際、コントロール相手には有利を取れることが多いですから。

| アーキタイプ | 特徴 | 環境での立ち位置 |

|---|---|---|

| 赤紫ロー | 除去とライフ調整に優れる | Tier1:環境の中心 |

| 黄カタクリ | 盤面制圧力が高い | Tier1:対策必須 |

| 青黒サカズキ | バランス型で安定 | Tier1:万能型 |

| 緑黄ヤマト | 混色による柔軟性 | Tier2:メタ外し |

| 赤単ゾロ | アグロ戦略 | Tier2:対コントロール |

直近の制限改定で環境はこう変わった

制限改定、これが環境を大きく揺さぶったんですよね。特に影響が大きかったのが《クザン》の制限です。これまで青系デッキの必須カードだった《クザン》が制限されたことで、青単や青黄といったアーキタイプの構築が大きく変わりました。

《クザン》制限の影響で、除去手段が減った青系デッキは以前ほどの盤面支配力を持てなくなったんです。その結果、アグロデッキやミッドレンジデッキが動きやすくなって、環境全体がスピードアップした感じがします。あなたも最近、試合展開が早くなったなって感じませんか?

もう一つ重要なのが《ロブ・ルッチ》の制限解除です。これによって赤系デッキの選択肢が広がりました。特に赤単や赤紫デッキで採用されることが増えて、中盤のテンポを取りやすくなったんですよね。

環境を読み解くポイント

今の環境で重要なのは「メタゲームの三すくみ構造」を理解することなんです。簡単に言うと、アグロがコントロールに強くて、コントロールがミッドレンジに強くて、ミッドレンジがアグロに強い…みたいな関係性ですね。

ただし、ワンピースカードゲームの場合、この三すくみが完全じゃないのがポイント。例えば赤紫ローはミッドレンジ寄りなんですけど、構築次第でアグロにも対応できるんですよ。この柔軟性が環境を複雑にしてるんですよね。

筆者が感じるのは、今の環境って「器用貧乏より一芸特化」が強いってこと。中途半端に色んなデッキに対応しようとするより、特定のマッチアップで圧倒的有利を取れる構築の方が結果出してる印象です。

勝てるデッキはこう選ぶ:プレイスタイル別おすすめリーダーと必携メタカード、主要対面の有利不利と刺さる対策

「結局、何使えばいいの?」って思いますよね。デッキ選びって本当に悩むんですよ。でも安心してください。あなたのプレイスタイルに合ったデッキを選べば、楽しみながら勝率も上げられます。

プレイスタイル別おすすめリーダー

じっくり考えて戦いたいタイプのあなたには、青黒サカズキがおすすめです。毎ターン相手の動きを見ながら最適な選択をしていく感じなんですよね。《イッショウ》や《つる》で盤面をコントロールしつつ、《サカズキ》の効果で確実にライフを削っていくスタイル。ミスが少なければ安定して勝てるデッキです。

ガンガン攻めるのが好きなら、赤単ゾロか緑単ヤマトでしょうね。特に赤単ゾロは序盤から《ゾロ》や《キッド》で圧力をかけて、相手に考える暇を与えないアグロスタイル。試合時間も短いから、大会で体力的に楽っていうメリットもあります。筆者も長丁場の大会では、精神的な疲労を考えてアグロを選ぶことがありますよ。

コンボ要素が好きなタイプには、黄カタクリがハマるかもしれません。《シャーロット・リンリン》を軸にしたコンボで盤面を一気に制圧する爽快感があるんです。決まったときの気持ちよさは格別ですね。

必携メタカード一覧

どんなデッキを使うにしても、環境に対応するためのメタカードは必須です。今の環境で特に重要なカードを紹介しますね。

《ボア・ハンコック》は赤紫ロー対策の定番です。ローのライフ調整を妨害できるし、《サボ》などの厄介なキャラをバウンスできるんですよ。赤紫ローが環境に多い今、サイドボードには絶対入れたいカード。

《ドンキホーテ・ドフラミンゴ》は黄カタクリ対策に刺さります。《シャーロット・リンリン》を含む高コストキャラを除去できるのが強いんですよね。カタクリが盤面を固める前に叩けるのがポイント。

《ゲッコー・モリア》はアグロ対策として優秀です。序盤の展開を遅らせつつ、自分のライフを守れるんです。赤単ゾロとかの速攻デッキに苦しんでるなら、これを投入してみてください。

- 《ボア・ハンコック》:赤紫ロー対策、バウンス効果

- 《ドンキホーテ・ドフラミンゴ》:黄カタクリ対策、高コスト除去

- 《ゲッコー・モリア》:アグロ対策、ライフ維持

- 《トラファルガー・ロー》:汎用除去、手札補充

- 《ナミ》:ドロー加速、手札の質向上

主要対面の有利不利マトリックス

対面ごとの相性を理解してないと、デッキ選択で失敗しちゃうんですよね。主要アーキタイプ同士の有利不利をまとめてみました。

| 自分\相手 | 赤紫ロー | 黄カタクリ | 青黒サカズキ | 赤単ゾロ |

|---|---|---|---|---|

| 赤紫ロー | 五分 | やや不利 | やや有利 | 有利 |

| 黄カタクリ | やや有利 | 五分 | やや不利 | 有利 |

| 青黒サカズキ | やや不利 | やや有利 | 五分 | やや有利 |

| 赤単ゾロ | 不利 | 不利 | やや不利 | 五分 |

この表を見ると分かるんですけど、完全に有利なデッキって存在しないんですよね。どのデッキにも苦手な相手がいます。だからこそ、環境読みとメタゲーム予測が重要になってくるわけです。

対面別の刺さる対策

赤紫ロー相手には、ライフレースで負けないことが最優先です。ローはライフ調整が得意なので、こちらもライフを詰めるスピードを上げる必要があります。《ボア・ハンコック》で《サボ》をバウンスしたり、《うるティ》を出される前にプレッシャーをかけたりする戦略が有効ですね。

黄カタクリには、《シャーロット・リンリン》を出させない or 出た瞬間に除去が鉄則。7コスト以降の展開を許すと一気に不利になるので、序盤から積極的に攻めてライフを削っておく必要があります。《ドンキホーテ・ドフラミンゴ》は本当に刺さるので、サイドから確実に投入しましょう。

青黒サカズキ相手は長期戦になりがちなので、手札の質を保つことが大事です。無駄なカードを切らずに、必要なタイミングで必要なカードを引けるようにしておく。《ナミ》や《ニコ・ロビン》でドローを加速させて、手札アドバンテージを取るのがコツですよ。

赤単ゾロは序盤の速攻が脅威なので、初手3ターンを凌ぐことに集中してください。《ゲッコー・モリア》や低コストのブロッカーで時間を稼いで、中盤以降にこちらのペースに持ち込めば勝機が見えてきます。筆者もアグロ相手には「序盤を耐える」ことだけ考えてプレイしてますね。

今週末の大会で結果を出すための実践プラン:メタ読み→構築の最終調整→対面別ゲームプランと初手キープ基準

さあ、ここからが本番です。理論だけじゃなくて、実際に大会で結果を出すための具体的なプランを立てていきましょう。週末の大会までに何をすべきか、順を追って説明しますね。

メタ読みの実践ステップ

まず直近1週間の大会結果をチェックしてください。公式サイトや各種コミュニティで上位入賞デッキを確認するんです。特に注目すべきは「使用率トップ3のデッキ」と「ダークホース的に結果を出してるデッキ」の2種類。

次に、自分が参加する大会の規模と客層を考えるのが重要なんですよ。大規模な公認大会なら環境トップデッキが多い傾向がありますし、小規模なローカル大会ならメタ外しのデッキも増えます。筆者の経験上、ローカル大会ほど「好きなデッキ」を使う人が多い印象ですね。

そして、「勝ちたいデッキ」を3つ決めるんです。これが超重要。例えば「赤紫ロー、黄カタクリ、青黒サカズキに勝ちたい」って決めたら、その3つに対して有利または五分以上のデッキを選ぶわけです。全てのデッキに勝とうとすると中途半端になっちゃうので、ターゲットを絞るのがコツ。

構築の最終調整ポイント

デッキが決まったら、メインボード40枚を徹底的に吟味します。「なんとなく入れてるカード」ってないですか?全てのカードに明確な役割を持たせてください。「このカードはローとカタクリ対策」「このカードはアグロ対策」みたいに、理由を説明できない枚数は削るべきです。

特に重要なのがドン‼の配分なんですよね。コストカーブと相談しながら、序盤・中盤・終盤それぞれで必要なドン‼の数を計算してください。アグロデッキなら序盤重視、コントロールなら後半重視って感じで調整するんです。

サイドボードの15枚も超大事。メタゲームの主要デッキそれぞれに対して、3〜5枚ずつ対策カードを用意するイメージですね。例えばこんな感じ:

- 赤紫ロー対策:《ボア・ハンコック》3枚、《エネル》2枚

- 黄カタクリ対策:《ドンキホーテ・ドフラミンゴ》3枚、《カイドウ》2枚

- アグロ対策:《ゲッコー・モリア》3枚、《マゼラン》2枚

サイドボーディングの練習も忘れずに。どのカードを抜いて何を入れるか、対面ごとにシミュレーションしておくと本番で慌てずに済みますよ。筆者も大会前日は必ずサイドボーディングの確認をしてます。

対面別ゲームプラン

ここからは実戦的な話です。主要対面それぞれで「何を目指すか」を明確にしておきましょう。

vs 赤紫ロー:ゲームプランは「ライフレースで競り勝つ」です。相手の《サボ》や《うるティ》を警戒しつつ、こちらも積極的にライフを詰めていく。中盤以降は相手のライフ調整を妨害することに集中してください。7ライフ以下になったら、一気に勝負を決めにいく展開が理想的ですね。

vs 黄カタクリ:「7コスト以前に決着をつける」のが基本戦略。相手が《シャーロット・リンリン》を出す前に、4〜5ライフまで削っておきたいところ。序盤から積極的に攻めて、相手に盤面を固める時間を与えないことが重要です。もし《シャーロット・リンリン》が出たら、即座に除去カードを使うこと。

vs 青黒サカズキ:長期戦を覚悟して「手札とライフの管理」に徹します。無理に攻めず、相手のリソースを枯らすことを意識してください。終盤に手札が充実してる方が有利なので、ドローソースを温存しておくのがコツ。焦らずじっくり戦いましょう。

vs 赤単ゾロ:「序盤3ターンを耐える」これだけです。ブロッカーや除去カードで相手の攻勢を凌いで、中盤以降に逆転する展開を目指します。ライフは3〜4くらいまで削られることも想定して、焦らずプレイすることが大事。アグロ相手に焦ると負けます、本当に。

初手キープ基準の具体例

初手の判断、これが一番難しいんですよね。でも基準を持っておくと楽になります。

基本的なキープ基準は「2〜4コストのカードが2枚以上ある」こと。序盤から動けないハンドは基本的にマリガンです。特に先攻なら、2〜3ターン目に確実にプレイできるカードが欲しいところ。

対面が分かってる場合は、さらに細かく判断します。例えば相手が赤紫ローなら、除去カードまたはライフを詰められるカードが初手に欲しい。《トラファルガー・ロー》や《キッド》があれば、積極的にキープしていいでしょう。

黄カタクリ相手なら、序盤から攻められるアタッカーを優先。《ゾロ》や《サンジ》みたいな、早期にダメージを与えられるカードがあると理想的ですね。逆に、高コストのカードばかりの手札は危険なのでマリガン推奨。

青黒サカズキ相手はドローソースとブロッカーのバランスが大事。《ナミ》や《ニコ・ロビン》があれば、長期戦に対応しやすくなります。この対面は初手で決まることが少ないので、安定重視でキープ判断してOK。

赤単ゾロ相手は低コストのブロッカーが最優先。《ゲッコー・モリア》や2〜3コストのブロッカーが初手にあれば、ほぼキープでいいです。除去カードも重要ですが、まずは盤面を守ることを考えましょう。

| 対面 | キープ優先カード | マリガン推奨カード |

|---|---|---|

| 赤紫ロー | 除去、アタッカー、ライフ詰めカード | 高コスト、状況依存カード |

| 黄カタクリ | 序盤アタッカー、除去 | 高コスト、ドローソースのみ |

| 青黒サカズキ | ドローソース、ブロッカー | ピンポイント対策カード |

| 赤単ゾロ | 低コストブロッカー、除去 | 高コスト、フィニッシャー |

大会当日の心構えと準備

最後に、大会当日のアドバイスをいくつか。睡眠はしっかり取ってください。寝不足だとプレイングミスが増えるんですよ、マジで。筆者も寝不足で大会に出て、簡単なミスで負けた経験があります…。

デッキリストは前日に完成させておきましょう。当日朝にバタバタ調整すると、思わぬミスが出ます。リストを提出する前に、必ず枚数確認してくださいね。40枚ぴったりか、サイドボード15枚か、ダブルチェック必須です。

試合中は冷静さを保つこと。負けが込んでも焦らない。1試合1試合、集中してプレイすれば結果はついてきます。あなたならできますよ。

そして何より、楽しむことを忘れずに。ワンピースカードゲームは楽しむためのものです。勝ち負けも大事ですけど、まずはゲームそのものを楽しんでください。リラックスしてプレイした方が、結果的に良いパフォーマンスが出せるものなんですよね。

今回紹介した環境分析、デッキ選択、実践プランを参考にして、あなたも週末の大会で結果を出してください。メタゲームを理解して適切な準備をすれば、勝率は確実に上がります。環境は常に変化しますが、基本的な考え方は変わりません。この記事で学んだことを活かして、ぜひ大会で活躍してくださいね。応援してます!

よくある質問

Q. 初心者でも環境トップのデッキを使えば勝てますか?

A. 環境トップのデッキは確かに強力ですが、使いこなすには練習が必要です。特に赤紫ローや青黒サカズキのようなデッキは判断が難しい場面も多いんですよね。初心者の方は、まず赤単ゾロのようなシンプルなアグロデッキから始めて、基本的なプレイングを身につけることをおすすめします。環境を理解してから徐々に複雑なデッキに移行する方が、結果的に上達が早いですよ。

Q. サイドボードの使い方がよく分かりません。どう組めばいいですか?

A. サイドボードは環境の主要デッキに対する対策カードを入れるのが基本です。まず環境トップ3のデッキそれぞれに対して3〜5枚ずつ対策カードを用意してください。例えば赤紫ロー対策に《ボア・ハンコック》、黄カタクリ対策に《ドンキホーテ・ドフラミンゴ》といった感じです。残りの枠は苦手なアーキタイプへの対策や、メタゲーム次第で柔軟に調整できる汎用カードを入れるといいでしょう。

Q. 環境が変わるタイミングはいつですか?定期的にチェックすべき情報源は?

A. 環境が大きく変わるのは、新弾発売直後と制限改定のタイミングです。これらの時期は特に注意深く環境をチェックしましょう。情報源としては、公式サイトの大会結果、各種TCG情報サイト、YouTubeの対戦動画、Twitterなどが有効です。特に大規模大会の上位デッキリストは必ず確認してください。週に1〜2回はチェックする習慣をつけると、環境の変化に乗り遅れずに済みますよ。

Q. 対面が分からない初手では、どうマリガン判断すればいいですか?

A. 対面不明の場合は、汎用性の高い2〜4コストのカードを優先してキープするのが基本です。序盤から動けるアタッカーやブロッカー、除去カードがあれば、どんな対面でも最低限対応できます。逆に、特定のデッキにしか刺さらないピンポイント対策カードや、5コスト以上の高コストカードばかりの手札はマリガンを検討しましょう。安定性を重視した判断が大切ですね。

Q. 大会で緊張してしまい、いつも通りのプレイができません。どうすればいいですか?

A. 大会での緊張は誰でも経験することなので安心してください。対策としては、まず深呼吸して落ち着くこと。それから「1ターンずつ丁寧にプレイする」ことだけに集中しましょう。先のことを考えすぎると余計に緊張するので、目の前の選択肢だけに意識を向けるんです。また、事前に友人と模擬対戦を重ねて、プレイを体に染み込ませておくのも有効ですよ。経験を積めば自然と緊張も和らぎますから、まずは場数を踏むことが大切です。